發生什麼事?

一年一度的聯合國氣候變遷大會,影響著各國氣候以及環境相關政策的修訂。不過 2022 年於埃及舉辦的 COP27,在俄烏戰爭、中美關係緊繃等背景下開幕,讓談判充滿變數,且引發的各種爭議受大眾關注。

- COP 有談判延後的慣例,從 11 月 6 日 COP27 開幕就延後超過一小時,凸顯本屆氣候談判的困難。開幕前不久,談判代表才確定將「損失和損害」(loss and damage)首次納入議程,這關乎貧窮國家氣候災害補償的重要機制,是 20 多年來大會沒能正式討論的議題。(環境資訊中心)

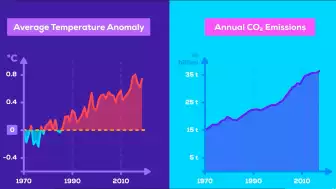

- 聯合國秘書長古特瑞斯(António Guterres)在會中指出,全球氣溫、溫室氣體排放依然增加中,地球正在快速接近臨界點,使氣候混亂變得不可逆轉,我們正腳踩加速器,通往氣候地獄的高速道路上。 (United Nations)

- 今年在綠區還首次設立了「抗議區」,提供不同發聲平台。諷刺的是,會議主辦國埃及卻禁止公共遊行示威,並限制許多 NGO 參會,使此次會議產生諸多爭議。 (New York Times)

- 瑞典環保少女童貝里(Greta Thunberg)認為,在埃及舉辦的 COP27 成為領導者「漂綠」機會,公民社會發聲的機會極其有限,而選擇不參加(Guardian)。

COP27 無進展?

COP27 普遍被認為雷聲大雨點小,13 天的談判沒有太多進展,結論也毫無新意,僅在延長的最後一日成立了損害賠償基金,卻無實質內容,因此被批評為是場失敗的談判。

- 經濟學人評論,COP27 中有超過百位的各國領袖聚集,卻仍高談不可能達到的攝氏 1.5 度的溫控目標。現在全球政府應該面對四大殘酷現實,修正行動方針,包括減排需要更多錢、各國不可能瞬間捨棄化石燃料、各界必須更努力適應氣候變遷;最後,既然地球一定會過熱,就必須考慮用更激進的方法來降溫。

- 氣候賠償不僅是許多開發中國家的訴求核心,也是氣候倡議人士的關注焦點,呼籲富裕國家建立明確的融資制度。 然而,在協議初稿中未見相關具體賠償細節。文件中只提到會關注與損失和損害相關的龐大財務成本。 (UNEP Finance Initiative)

- 氣候峰會為了鼓勵各國減碳,藉由「自主減碳承諾」,要求各國自訂減碳責任,且每五年要檢視減碳支票是否兌現。2022 年是滿五年的自主檢視期限,但在 COP27 中鮮少國家回應自主檢視行動,刻意漠視暖化越發加劇的現實;甚至有國家發言要求不再談升溫天花板。 (聯合新聞網)

台灣未來的行動?

台灣並非聯合國成員國,因此在許多國際組織和活動上無法直接參與,而是透過外圍組織或觀察員身分和國際互動,每年的 COP 會議都有台灣企業和學者參與觀察,讓台灣在因應氣候變遷的全球行動上不缺席。

- 政大外交系兼任教授李河清與綠色和平組織專案主任洪昇邦皆認為,台灣民眾普遍對氣候變遷議題的參與程度不足,一方面可能是因為媒體的報導方式讓閱聽者無感,另一方面多數人仍然保有賺錢至上的心態,把氣候環境議題的關心順位排在後頭。

- 李河清建議,台灣可以在氣候議題上提供實質的協助。

- 對許多因氣候變遷受難的國家而言,台灣給予友邦實質協助,如為貝里斯蓋的淹水預警系統,讓對方真正感到受用,比起看得見、卻難得到的聯合國資金,更讓對方感念。 (遠見雜誌)

- 隨著再生能源供電占比逐步提高,加速建構更具韌性的分散式能源系統是 COP27 熱門話題之一,台灣廠商可扮演解決方案提供者。

- 台達電提出的儲能解決方案具有跳機救援、削峰填谷和解決供電瓶頸等功能,因地制宜協助電網穩定,透過金門和蘭嶼兩個島嶼實際案例向國際分享,如何借科技之力來提升電網韌性。 (科技新報)

- 台灣人均排放在全球名列前茅,應負起高碳排國家責任,加強國際合作發展基金,深入友邦氣候變遷與調適深度與規模,並密切關注是否會被課徵碳費或碳關稅。此外,本次決議的金融體系改革,研擬新的商業模式與融資機制,台灣也必須重視及跟上國際改革方向。(ETtoday)

COP27 在各國領袖的談判卡關下,氣候行動仍原地踏步,損害賠償基金還推遲至明年討論後續。以下《旭時報》訪談今年赴埃及參與 COP27 的政大外交系教授李河清,以及國際環保團體綠色和平組織專案主任洪昇邦,探討本次 COP27 的意義以及台灣如何參與國際間的氣候議題。